- 高校3年生からでも志望校合格に間に合う?

- 大学入試に向けた受験勉強はいつから始めるべき?

- 高校3年生からの受験勉強ではまず何からやるべき?

大学受験に向けて、上記のような不安や疑問を持っている高校生の方もいるのではないでしょうか。

結論を言えば、大学受験の勉強は高校3年生から始めても間に合います。実際に、高校3年生からスタートして志望校に合格する学生も珍しくありません。

ただし、1年弱という限られた時間のなかで志望校合格を目指すためには、やるべきことやポイントを押さえた受験勉強を行う必要があります。

今回は、高校3年生からの受験勉強でも志望校合格を狙える理由や、入試に向けてやるべきこと・受験勉強のポイントを詳しく解説します。

この記事の目次

高3からの受験勉強でも志望校合格を狙える

結論、志望校のレベルや現在の実力によるものの、高校3年生から受験勉強を開始しても志望校に合格するチャンスはあるでしょう。

実際に、高校3年生から受験勉強を開始する学生が多いのが事実です。

ベネッセ教育総合研究所の調査によると、一般・センター入試(現共通テスト)で受験をした学生が勉強を開始した時期としては、高校3年生が60.7%、高校2年生が30.6%、高校1年生が5.7%でした。

出典:「第2回 大学生の学習・生活実態調査報告書 ダイジェスト版【2012年】」ベネッセ教育総合研究所

一方、偏差値60以上の大学の場合、受験勉強の開始時期は高校3年生で49.7%、高校2年生で35.2%、高校1年生で8.5%でした。

高校3年生から受験勉強を開始した学生が多いことに変わりありませんが、高校2年生から取り組んでいた学生も多いことがわかります。

また、大学受験対策を始めた月別の時期は、高校3年生の4月が最も多い結果になっています。次に多いのは、高校3年生の8月・9月という結果でした。

出典:「第2回 大学生の学習・生活実態調査報告書 ダイジェスト版【2012年】」ベネッセ教育総合研究所

高校3年生に進級した4月や、部活動や学校行事が落ち着く8月・9月に受験勉強をはじめる学生が多いことがわかります。

これらのデータから、一般的には高校3年生の春もしくは夏から受験勉強を開始する学生が多く、志望校合格を狙うチャンスは十分にあるでしょう。

しかし、偏差値の高い大学を志望する学生は、高校2年生から受験勉強を始めることも多いです。

また、志望校と実力に差がある場合、高校3年生からの受験勉強では間に合わない場合もあるでしょう。

そのため、志望校のレベルや実力を加味して、受験勉強の開始時期を検討してください。

高校3年生からの受験勉強でまずやるべきこと

ここまで、高校3年生から受験勉強を開始するのは一般的であり、志望校合格を狙うチャンスがあることを解説しました。

しかし、高校3年生から受験勉強をする場合、限られた時間のなかで効率よく勉強する必要があります。

そこでここからは、限られた時間を最大限に活用するためにやるべきことを解説します。

志望校を早めに決める

受験勉強を始めるにあたって、志望校は早めに決めておきましょう。以下のようなメリットがあります。

- 対策が必要な科目を定められる

- 重点的に勉強すべき科目を絞り込みやすくなる

- 最終的な目標到達レベルがわかる

大学受験では、大学・学部によって必要な受験科目が異なるので、志望校が決まっていない状況では、必要な科目を把握できません。

そのため、志望校は早めに決定した上で受験科目を確定させ、必要な科目の対策を進めましょう。

| 文系 | 理系 | ||

| 国公立 | 英語 国語 地歴・公民から2科目 数学ⅠA 数学ⅡBC 理科基礎から2科目 情報Ⅰ | 国公立 | 英語 国語 地歴・公民から1科目 数学ⅠA 数学ⅡBC 理科から2科目 情報Ⅰ |

| 私立 | 英語 国語 地歴・公民・数学から1つ | 私立 | 英語 数学 理科(1~2科目) |

文系・理系を絞らず受験勉強を始めてしまうと、必要な科目の学習に十分に時間を費やせない場合もあるため注意しましょう。

学部によって受験科目や重視される科目に違いがあることにも注意が必要です。

たとえば、同じ理系であっても工学系では物理・化学の受験が必須であることが多いのに対し、看護系では物理が選択できず生物・化学から選ばなければならないことがあります。

また、文系学部のなかでも国際系や外国語系の学部では英語の点数配分が大きい場合があります。

同じ大学でも学部によって記述問題の割合や、小論文の有無など、出題傾向が異なる場合も。

そのため、志望する大学や学部は早めに決め、必要な受験勉強を進められる体制を整えましょう。

志望校が決まったら過去問を解いてみる

志望校が決定したら、一度過去問を解いてみましょう。受験勉強を始める前であるため、問題が解けなくても気にする必要はありません。

このタイミングで過去問を解く目的は、現時点での実力と入試レベルのギャップを理解することと、出題傾向や難易度を把握することです。

実力と入試レベルのギャップを把握できれば、基礎から勉強する必要があるのか、演習問題や応用問題への対応力をつけるべきなのか、受験勉強の計画を立てられます。

また、入試問題の特徴・傾向を把握することで、「問題数が多いから解答スピードを上げる」「長文問題が多いから読解力を上げる」など適切な対策を行うことができ、志望校合格に向けて効率よく対策できるでしょう。

入試までのスケジュールを立てる

高校3年生から受験勉強をスタートさせる場合、対策に費やせる時間は決して多くありません。

共通テストが実施される1月中旬(13日以降の最初の土・日)や各大学の一般選抜や二次試験が実施される1月中旬〜2月下旬から逆算して、スケジュールを立てましょう。

たとえば、高校3年生の4月から受験勉強を始める場合、夏ごろまでに基礎固めを完了させましょう。

その後は問題演習や応用力強化に取り組みつつ苦手単元の克服を行い、秋ごろからは過去問にも取り組むなど入試本番に向けて仕上げを行います。

ただし、上記のスケジュールはあくまでも一例。志望校のレベルや入試問題の傾向、自身の学力によって、適切なスケジュールは異なります。

自分に合ったスケジュールを検討し、受験に向けて対策を進めましょう。

自分で最適なスケジュールを組むのは難しいこともあります。そのため、スケジュールに迷う場合は受験に精通したプロのアドバイスを受けると良いでしょう。

スケジュールの立て方だけでなく、スケジュールを立てるために必要な志望校の選び方や受験科目の選択、出題傾向に基づく必要な対策など豊富な情報を有しています。

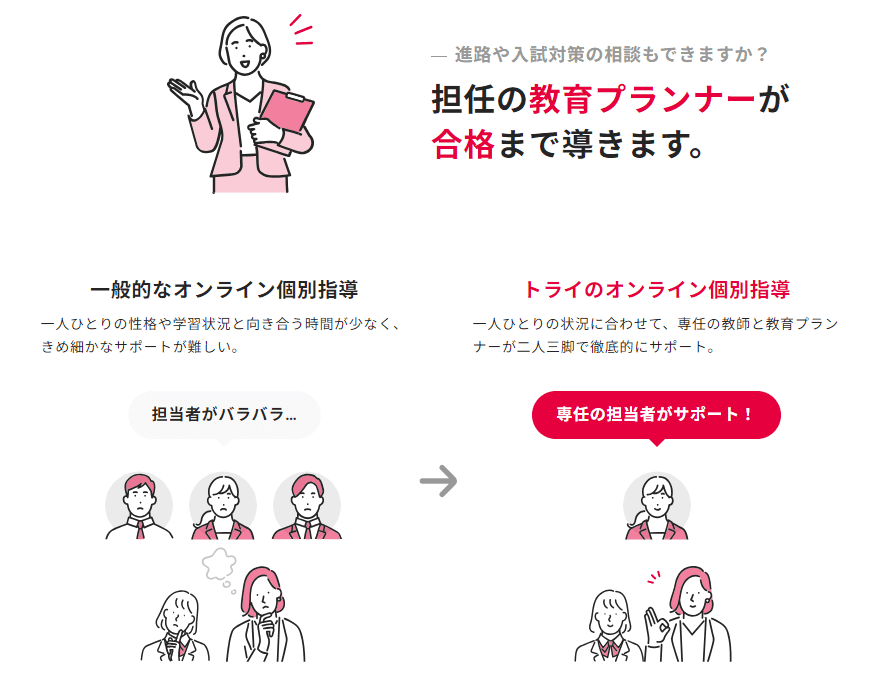

トライのオンライン個別指導塾では担任の教育プランナーが合格に向けてサポート

参考:《公式》トライのオンライン個別指導塾│授業満足度No.1

トライのオンライン個別指導塾では、専任の教師とは別に教育プランナーが担任としてつきます。

学習カリキュラムの策定から教師の選任、日々の勉強サポートなど、教師とは異なる形で生徒の目標達成を全力で後押しします。

また、定期的に行われるトライの教育プランナーとの学習面談では進路選択や志望校決め、受験までの学習スケジュールについても相談可能です。

各地の受験情報や学校事情にも精通しているため、一人ひとりが効率的に受験対策を行えるよう適切なサポートを提供します。

勉強時間を確保する

志望校合格を目指して受験勉強を進めるにあたって、勉強時間を十分に確保する必要があります。

必要な勉強時間は人によって異なるため、長期的なスケジュールを元に検討しましょう。

参考までに、ベネッセ教育総合研究所の「大学生が振り返る大学受験調査 [2012年]」によると、一般入試の入学者の平均勉強時間は以下の通りでした。

| 高校3年生 4月 | 2.1時間 |

| 高校3年生 9月 | 3.8時間 |

| 高校3年生 12月 | 4.8時間 |

上記のデータはあくまで平均ですが、ある程度参考にすると良いでしょう。

ただし、志望校のレベルが高い場合や、学力を大きく伸ばす必要がある場合は、より多くの勉強時間が必要です。

必要な勉強時間がわからない場合は、スケジュールと併せて学校や塾の教師、塾の教室長に相談しましょう。

夏休み・冬休みは勉強時間確保のチャンス

大学受験勉強において、夏休み・冬休みはまとまった勉強時間を確保できるチャンスです。

部活動をやっていても、基本的には夏休み頃に引退となるため、それ以降の長期休み期間は思う存分勉強に集中できるでしょう。

4月から6月にかけて進めてきた基礎固めを夏休みで一気に終わらせれば、それ以降は応用問題や演習に取り組めます。

また、冬休みは最後の追い込みの時期。共通テスト対策の仕上げや過去問演習に全力を尽くしましょう。

基礎固めをする

高校3年生からの受験勉強は時間が限られているため、基礎を飛ばして応用・演習問題などから優先的に取り掛かりたくなるかもしれません。

しかし、基礎固めが不十分な状態で応用・演習問題ばかり解くのはリスクがあります。

応用問題は基礎知識の積み重ねによって解けるものです。

たとえば、古文単語がわからなかったり古典文法が理解できなかったりする状態で、共通テストのような古文の文章問題を解くのは難しいでしょう。

演習で思うように問題が解けない場合、基礎から再度学習することになるなど、かえって効率が悪くなる可能性があります。

そのため、夏休み期間までを目途に基礎固めに時間を使った方が良いでしょう。

定期的に模試を受ける

受験対策では、定期的に模試を受けることも重要です。

受験勉強が本格化する前の4月〜6月から模試を受け始めましょう。

基礎固めの時期から模試を受験しておけば、得意・苦手分野を把握したうえで対策を進められたり、実力を踏まえた志望校選びができたりします。

また、模試を受ければ、現状の学力と志望校合格に必要な学力の差を把握できます。

志望校合格に向けてどれくらい学力を伸ばすべきか明確にできれば、より効果的な学習計画を策定できるでしょう。

高校3年生からの受験勉強で志望校合格を目指す5つのポイント

高校3年生から受験勉強を進める際、限られた時間のなかで効率よく志望校合格を目指すには工夫が必要な場合もあります。

そこで、ここまで解説した高校3年生からの受験勉強でやるべきことに加えて、押さえておくべきポイントを解説します。

ポイントを押さえて受験勉強ができれば、志望校合格に向けてスムーズに対策を進められるでしょう。

1.勉強時間を増やしてみる

先述のとおり、ベネッセ教育総合研究所の「大学生が振り返る大学受験調査 [2012年]」によると、高校3年生の学習時間は、4月で2.1時間、9月で3.8時間、12月で4.8時間です。

しかも、9月の時点で3割以上の生徒が、12月の時点で5割以上の生徒が5時間以上の勉強時間を確保しています。

志望校のレベルが高ければ、ライバルもあなたと同じかそれ以上の勉強をしているはず。人によっては、高校1年生の段階から志望校合格のために勉強をしているかもしれません。

早い時期から対策を始めたライバルとの差を埋めるには、平均時間以上の学習時間を確保する必要があります。

1つの目安として、平日は5時間、休日は8~10時間の勉強時間を確保するのが望ましいです。

体調面や精神面で負荷がかかりすぎない程度に、勉強時間を増やしましょう。

2.勉強の質を高めて集中して勉強する

勉強時間を増やせば確実に学力がアップするというわけではありません。

勉強時間が長くても、勉強方法が合っていなかったり勉強効率が悪かったりすると、十分な学習効果を得られないでしょう。

そのため、勉強時間を増やしても思うように成績が上がらない場合は、現在の勉強方法を見直したり、自分に合った勉強法に変えたりした方が良いかもしれません。

例えば、簡単な問題ばかり何度も解いて満足していたり、解けない問題に何十分も手が止まっていたりするようであれば、効率的な学習とは言えないでしょう。

また、ダラダラと長時間勉強するのも効率的ではありません。適度に休憩を挟みながら、勉強のメリハリをつけましょう。

塾・予備校の自習室を活用するのもおすすめ

自宅や図書館などで集中して勉強できない場合は、学校や塾の自習室を活用するのもおすすめ。

自習室を利用すれば、集中できるスペースを確保できるだけでなく、勉強の不明点を教師やチューターに質問できます。

また、同じく受験勉強に励む仲間と一緒に勉強することで、モチベーションアップにもつながるでしょう。

3.応用力をつけて得点力・実践力を上げる

基礎学力だけでなく、実際の入試問題に対応できる得点力・実践力も重要です。

そのため、夏休みまでに基礎を固めたら、問題演習に重きを置き、得点力と実践力をつけましょう。

また、模試を定期的に受験するのもおすすめです。ただ問題を解くだけでなく、何度も問題を解きなおすことで、より本番で通用する実践力が鍛えられます。

加えて、模擬試験は実際の入試に近い環境で問題演習ができるため、入試の流れや雰囲気に慣れたり、時間配分を確かめたりする場として活用できるため、本番で実力を出せるようになるでしょう。

4.過去問演習・対策をする

志望校合格をより確実なものとするには、過去問を実際に解いてみて出題傾向を把握し、適切な対策をする必要があります。

そのため、ある程度問題演習を行ったのち、最低でも過去3年分の入試問題を解きましょう。

特に難関大学は独自の問題が出題されることがあり、その傾向に合わせて対策をする必要があります。

さらに、過去問演習で時間配分をシミュレーションすることで、どのような戦略で問題を解き進めるべきかが明確になります。

解答が間に合わない場合は、解答スピードや読解スピードを上げるなど、さらに必要な対策がみえてくるでしょう。

5.塾や予備校を活用する

塾や予備校は受験のプロによる指導が受けられるため、以下のようなメリットが期待できます。

- わからない点をすぐに質問できる

- 苦手分野の対策を効率的にできる

- 応用問題の解法を教えてもらえる

- スケジュールや受験対策の計画の立て方に関してアドバイスをもらえる

- モチベーションを維持できるようサポートをしてもらえる

上記に加え、独学で勉強した内容をより深く理解できたり、効率的な勉強方法を教えてもらえるなどのメリットもあります。

志望校合格に向けた受験勉強のコツを知りたい、効率的に受験勉強をしたいといった場合、塾・予備校を利用することは大変有効な選択肢だといえます。

トライのオンライン個別指導塾では目的・レベルごとにさまざまなコースを提供

トライのオンライン個別指導塾では、高校生向けに7つのコースを提供しています。受験生の目的や志望校に合わせて、幅広い指導が可能です。

| コース名 | 概要 |

| 定期テスト対策コース | 苦手科目の克服や得意科目の強化に対応 |

| 大学入試対策コース | 共通テスト・二次試験の両方に対応 |

| 内部進学・推薦対策コース | 内部進学に必要な対策を実施 |

| 総合型入試対策コース | 小論文や面接に加え、「自分の考えを伝える力」もトレーニング |

| 難関大学入試対策コース | 大学の傾向に合わせたサポートが可能 |

| 歯薬獣対策コース | 高難度の二次試験や記述・面接対策に対応 |

| 医学部対策コース | 豊富な医学部合格実績に基づいた指導 |

さらに、トライのオンライン個別指導塾では独自のダイアログ学習法を取り入れています。

教師の解説をもう一度自分の言葉で説明する双方向型の授業により、学習の理解度・定着度の向上が期待できます。

また、トライのオンライン個別指導塾には志望校に通学している学生教師だけでなく、過去に何名もの子どもを合格に導いてきた教師が在籍しています。

プロのサポートを受けることで、志望校合格の可能性を高められるでしょう。

大学受験対策に関するよくある質問

最後に、大学受験対策に関するよくある質問を解説します。

Q.大学受験に向けて塾・予備校に通うべき?

Q.高校3年生からの受験勉強でGMARCH以上の難関大学に合格できる?

Q.大学受験に向けて塾・予備校に通うべき?

大学受験に向けて塾や予備校に通うか検討する際は、メリット・デメリットを把握し、比較することが重要です。

塾や予備校に通うメリットは以下の通りです。

- 大学受験対策に特化した授業が受けられる

- 進路指導が受けられる

- スケジュールに関するアドバイスがもらえる

- 仲間がいるのでモチベーションを維持できる

- 自習室を利用できる

- 不明点をすぐ質問できる

塾・予備校には受験に関する知識が豊富な教師が在籍しています。そのため、入試傾向に基づいた指導やアドバイスを受けられるでしょう。

また、同年代のライバルと切磋琢磨しながら学習できるのも、通塾のメリットです。

一方で、デメリットには以下のようなものがあげられます。

- 授業料が発生する

- 通塾の距離が遠いと時間的・体力的に負担がかかる

塾や予備校は授業料が必要になるほか、自宅からの距離が遠いと通塾するだけで時間的・体力的な負担がかかります。

一方、自宅で学べるオンライン家庭教師なら比較的費用が安く通塾も不要のため、様々な負担を軽減できるでしょう。

Q.高校3年生からの受験勉強でGMARCH以上の難関大学に合格できる?

高校3年生までに培った基礎学力や、入試本番までの努力次第では、高校3年生から受験勉強を開始してもGMARCH以上の難関大学に合格するチャンスがあります。

基礎学力がついていればスムーズに応用・演習に取り組めるため、難関大学合格に向けて十分な時間を確保できます。

また、受験勉強を開始した時点で基礎学力が不足していても、夏休み・冬休みなどを活用しながら計画的に学習したり、効率的に学習を進めたりすることで、合格に近づけるでしょう。

実際にトライでも高校3年生から受験勉強を始めて、第一志望の難関校に合格した生徒が数多くいます。

まとめ

本記事では、高校3年生から受験勉強をしても志望校合格に間に合うのか、やるべきことや志望校合格を目指すポイントについて解説しました。

高校3年生からの受験勉強を開始する場合、限られた時間の中で効率的に対策を進める必要があるため、志望校を早めに決めて受験勉強のスケジュールや計画を立てることが大切です。

基礎固めを早い段階で完了させ、問題演習や過去問対策にも積極的に取り組みましょう。

また、塾・予備校を活用することで、受験情報を豊富に持つプロの指導やアドバイスを受けながら効率的に受験対策を進められます。

ぜひこの記事を参考に、志望校合格に向けて受験対策を進めてくださいね。