「高校2年生の秋から受験勉強を始めるのは遅い?」

「高校2年生から受験勉強をすべき?」

「受験勉強を頑張りたいけど、何から始めたら良い?」

大学受験本番が近づく高2の秋、上記のような悩みを抱える高校生は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、高校2年生の秋からの受験勉強について次の3点を解説します。

- 高校2年生の秋から受験勉強をして志望校合格に間に合うのか

- 高校2年生から受験勉強をするメリットと注意点

- 高校2年生から受験勉強をするうえでのポイント

結論から言うと、難関校を目指す生徒の多くが高校2年生の秋から受験勉強を始めるため、難関校を目指すうえでは妥当と言えるでしょう。

しかし、実力や志望校のレベル・入試内容によっては、より早く受験勉強を始めた方が良いケースもあります。

受験勉強を開始する時期を迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

高校2年生の秋から勉強すれば志望校合格に間に合う?

高校2年生の秋から受験勉強すれば、必要な対策を十分に学習を進められるでしょう。状況によっては、秋よりも早く開始すると良い場合もあります。

一般的には高校2年生の秋から勉強すれば有利

ベネッセ教育総合研究所の「第2回 大学生の学習・生活実態調査報告書 ダイジェスト版 [2012年]」では、一般入試(現在の「一般選抜」)や、センター試験(「大学入学共通テスト」の前身)を入試で利用した高校生が受験対策を始めた学年を調査しました。

その結果、高校1年生から受験勉強を開始した割合は5.7%、2年生は30.6%、3年生は60.7%であることがわかりました。

高校2年生から受験勉強するだけで、60%以上の同級生に差をつけられるのです。

基礎固めと問題演習の両方に十分な時間を費やせることも、周囲に差をつける要因の1つになります。

入試問題に対応するには、基礎の理解と実践力・応用力が必要です。

基礎力も応用力も兼ね備えていれば、仮に入試問題が難化しても、合格に必要な点数を取れるでしょう。

高校2年生の秋から受験勉強を開始すれば、高校3年生の春~夏頃までに基礎固めを完了でき、高校3年生の秋からは問題演習を通じて実践力・応用力を高められます。

志望校のレベル・受験計画によっては遅い可能性も

現在の学力や状況によっては、高校2年生の秋スタートでは遅い可能性もあります。

たとえば、受験対策の開始時に学校の授業についていけていない、または部活や学校行事で勉強時間の確保が難しいなどの状況です。

レベルの高い大学・学部を志望する場合も、早い段階から受験勉強を行いましょう。

入試問題の難易度が高いうえに受験科目が多かったり、独自の対策が求められたりするためです。

- 学校の授業についていけていない

- 勉強時間を確保できない

- 志望校のレベルが高い

上記3つに当てはまるなら、早い段階からの受験勉強が求められます。

高校2年生から受験勉強をするメリットと注意点

高校2年生の秋から受験勉強を開始するにあたり、考慮すべきポイントは以下の6点です。

| メリット | 注意点 |

| ・基礎固めに時間を費やせる ・高校3年生で過去問演習の時間を十分に確保できる ・学習習慣をつけられる ・国公立や難関私立などレベルの高い大学を目指すチャンスが増える | ・中だるみや油断をしないよう注意が必要 ・部活動や学校行事との両立が必要 |

メリット1.基礎固めに時間を費やせる

高校2年生から受験勉強を始めることで、基礎固めに十分な時間を費やせるでしょう。基礎が重要だといえる理由は、2つあります。

1つは、共通テストの得点力に直結するためです。

共通テストで必要な知識は、その多くが基礎的な範囲から出題されます。

答えに至るまでの思考力や応用力は勿論必要ですが、基礎を固めることで得点力が大きく強化されると言えるでしょう。

もう1つの理由は基礎が固まっていれば、応用・演習問題や過去問の対策にスムーズに取り組めるためです。

例えば、基礎が固まらないまま応用問題に取り組んでしまうと、問題が解けなかったときに、何が原因で解けないのかよく分からず、時間をムダにしてしまう可能性があります。

私立の一般入試や国公立の二次試験にも対応できるように、基礎固めは入念に行う必要があります。

高校3年生の夏以降は、応用や過去問演習に時間を費やせる状況が理想です。

高校2年生から受験勉強を始めれば、時間に余裕を持って基礎固めに取り組めるでしょう。

履修完了が遅い理科・社会の学習時間を確保できる

英語と数学ⅠA・ⅡBは多くの高校で高校2年生までに履修が完了します。

一方、理科と社会は学習範囲が広く、高校での履修が終わるのは高校3年生の夏~秋ごろになることがよくあります。

そのため、英語・数学の基礎固めは高校2年生のうちに済ませておけば高校3年生で理科と社会の勉強時間を確保でき、バランスよく対策を進められます。

メリット2.高校3年生で過去問演習の時間を確保できる

一般的に基礎固めには時間がかかり、人によっては半年かかるケースもあります。

高校3年生からは実践問題や過去問の演習に時間を割きたいため、基礎固めは早めに終わらせておくことが重要です。

仮に高校2年生のうちに基礎固めができていれば、高校3年生になった段階で過去問の演習に取り組めるほか、演習を通じて弱点を発見し克服する時間も確保できます。

大学受験では基礎学力や応用力に加え、志望校の過去問に慣れたり傾向をつかんだりするのも重要です。

過去問対策に時間をかけられるよう、基礎固めは早めに完了させましょう。

メリット3.学習習慣をつけられる

大学受験の対策には、継続して学習する力と長時間の学習に耐えられる力が必要です。

大学受験では「基礎固め」と「問題演習」の両方に取り組む必要があるため、短期間での対策は難しいです。

特に受験勉強が本格化してからは、長時間の学習を毎日のように行う人も増えていきます。

高校2年生から受験勉強を始めて学習習慣を確立し、本格化する受験勉強に備えましょう。

メリット4.国公立・難関私立などレベルの高い大学を目指すチャンスが増える

国公立大学や難関私立などレベルの高い大学の入試では、高難易度の問題や独自の出題傾向に対応できる学力が求められます。

相応の学力を養うためには応用問題や過去問演習に取り組む必要がありますが、基礎力が備わっていないと厳しいです。

高校2年生の段階で基礎固めが完了していれば、他の受験生より応用・過去問演習に時間を割けるため、国公立大学や難関私立に合格できる可能性は一気に高まるでしょう。

なお、国公立大学を受験する場合は受験科目が多い点も考慮すべきです。

私立大学の一般選抜は3教科受験が一般的ですが、国公立大学の一般選抜は共通テストと個別試験が行われ、共通テストでは6教科8科目が課されることが多いです。

広い試験範囲をカバーするには、時間をかけて知識を積み上げていく必要があります。

入試問題の難易度や範囲の広さに対応するためにも、高校2年生から受験勉強を始めましょう。

注意点1.中だるみ・油断をしないよう注意が必要

高校2年生の秋から受験勉強を開始すると、総合型選抜などの入試形態を利用しても入試本番まで最低1年は期間があります。

入試まで時間があるからと油断したり、受験勉強に疲れを感じたりなどの中だるみを引き起こすかもしれません。

長期的な視点を持って、受験勉強を休む日を設けたり適度に息抜きをしたりするなど、メリハリをつけて勉強すると良いです。また、短期的な目標も設定するようにしましょう。

無理なく勉強する習慣をつければ、中だるみや油断せずに大学受験を乗り切れます。

注意点2.部活・学校行事との両立が必要

高校2年生は部活や学校行事で忙しく、体力的・時間的に受験勉強との両立が難しくなる時期です。

学校行事が忙しい場合は、勉強方法や勉強時間を工夫して学習に励むと良いでしょう。

例として、以下のような方法で時間を有効活用できます。

- 通学時間などのスキマ時間に参考書を読む

- 30分早起きして前日の復習をする

- 就寝前に暗記科目の単語を覚える

- 週末にまとまった学習時間を確保する

受験勉強は、積み重ねが大切です。無理のない範囲で時間を確保し、継続的に学習を行いましょう。

高校2年生から受験勉強をする際の7つのポイント

高校2年生から受験勉強を開始すれば、必要な対策を十分に進められます。

さらに、以下7つのポイントを踏まえることで、より高い学習効果を得られるでしょう。

- 志望校を決める

- 勉強法・勉強習慣をつける

- 入試までのスケジュールを検討する

- 基礎固めを十分に行う

- 英語・数学は早めに対策を始める

- 定期的に模試を受ける

- 苦手分野の対策や応用力強化に塾や予備校を活用する

1.志望校を決める

受験勉強を始める前に、志望校を決めることをおすすめします。

受験科目が同じであっても、大学によって出題傾向が異なるためです。早い段階で志望校を決めることで、志望校に特化した対策が可能になります。

志望校を絞れない場合は、国公立と私立のどちらを志望するかを決めることをおすすめします。

国公立と私立では受験科目が異なるため、早期に進路の方針を決定し、不要な科目の学習を避けられるようにしましょう。

志望校を検討する際は、オープンキャンパスや資料請求を活用すると良いです。

校風やキャンパスの雰囲気、授業内容や就職支援の充実度、施設・設備など、さまざまな角度から大学の特徴を把握できます。

複数の大学のオープンキャンパスや資料請求を利用し、各大学を比較することで自分に合った進学先を見つけられるでしょう。

志望校が決まったら過去問を解いてみる

志望校が決まったら、実際に過去問を解くことをおすすめします。

高校2年生で過去問を解くねらいは、現在の実力と入試レベルの差を客観的に理解したり、出題傾向や問題の雰囲気を把握したりすることです。

正答を出すことが目的ではないため、自己採点の結果が悪くても気にする必要はありません。

重要なのは、入試問題のレベルや傾向を早い段階でつかむことです。

傾向を理解していると自分に必要な対策が何かを把握できるため、学習計画をスムーズに立てられるでしょう。

過去問は解くだけでなく、見えるところに置いておくのもおすすめです。

志望校の名前や過去問を毎日目にすると、モチベーション維持にもつながります。

2.勉強法・勉強習慣をつける

勉強法や勉強習慣をつける際は、自分に合ったやり方を見つけることが重要です。

英単語1つ覚えるにも、さまざまな方法が考えられます。どのような方法が適切なのかを試行錯誤し、効果を実感できるものを見つけましょう。

試行錯誤には時間がかかりますが、高校2年生から勉強を始めると自分に合う勉強法を模索できます。

効率的に学習を進めるためにも、早いうちから適切な勉強方法を知ることが大切です。

また、受験間近になると学習時間を増やす必要があり、毎日数時間、難関校志望であれば毎日10時間以上の勉強が必要になります。

勉強習慣ができていない中、数時間も勉強をするのは大変かもしれません。高校2年生の段階から勉強する習慣をつけ、勉強に慣れておくのも重要なポイントです。

高校2年生ではどれくらい勉強時間を確保すべき?

東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所共同研究の「高校生活と進路に関する調査2018」によると、4年制大学に進学する高校2年生の平均勉強時間は1時間41分です。

ただし、データには受験をしない生徒も含まれています。

学校生活の忙しさや実力、志望校のレベルによって必要な勉強時間は異なりますが、大学受験をするなら平日3時間、休日5~7時間の勉強時間を確保することが望ましいでしょう。

3.入試までのスケジュールを検討する

高校2年生から受験勉強を始めると入試までの期間は1年以上に及ぶため、入試までのスケジュールを立てることが重要です。

実力や志望校のレベルによって、適切なスケジュールは異なります。

入試時期から逆算して、基礎固めに費やす時間や問題演習・過去問対策に費やす時間、各科目の勉強時間を検討してスケジュールを立てましょう。

長期的なスケジュールを立てるのが難しい場合は、学校や塾・予備校の教師と相談しながら決めると良いです。

特に塾や予備校の教師は大学受験の指導経験が豊富なため、具体的でわかりやすい助言ができます。

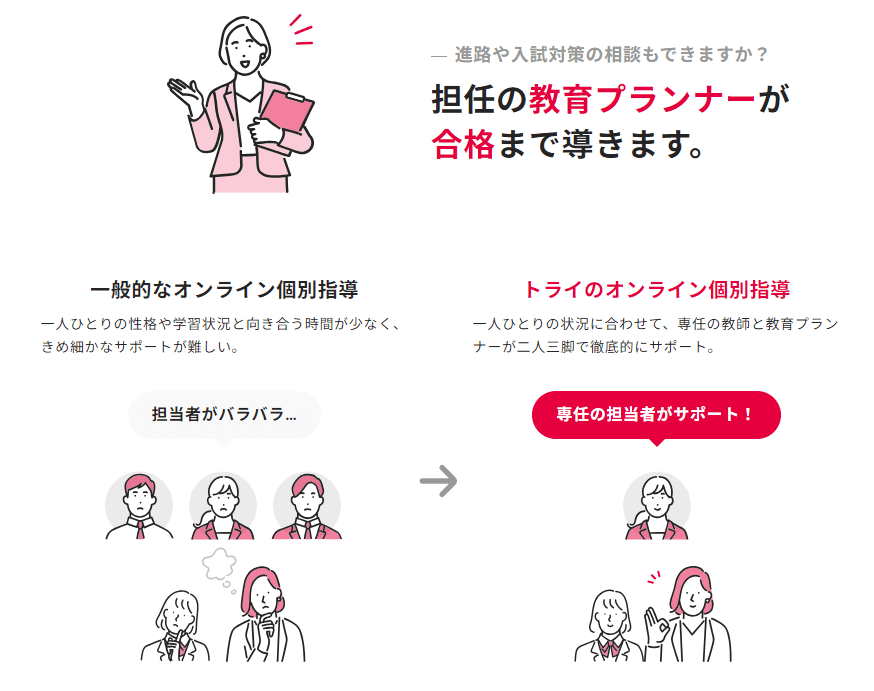

トライのオンライン個別指導塾では担任の教育プランナーが合格に向けてサポート

参考:《公式》トライのオンライン個別指導塾│授業満足度No.1

トライのオンライン個別指導塾では、専任の教師とは別に教育プランナーが担任としてつきます。

学習カリキュラムの策定から教師の選任、日々の勉強サポートなど、教師とは異なる形で生徒の目標達成を全力であと押しします。

また、定期的に行われるトライの教育プランナーとの学習面談では進路選択や志望校決め、受験までの学習スケジュールについても相談が可能です。

各地の受験情報や学校事情にも精通しているため、効率的に受験対策を行えるよう適切なサポートを提供します。

4.基礎固めを十分に行う

高校2年生で受験勉強で重要なのは、基礎固めです。

入試レベルの問題や過去問に興味が沸くかもしれませんが、焦って難易度の高い問題に取り組まないようにしましょう。

現在の実力との差や傾向を把握するために、入試問題や過去問に取り組む場合は問題ありません。

しかし、入試レベルの問題や過去問を本格的に解こうと考えているなら、話は別です。

入試の問題は、基礎がきちんと固まっていなければ解けないため、費やした時間に見合う成果を得られない可能性があります。

どれほど難しい問題であっても、問題の根底にあるのは基礎です。

焦らずに高校2年生で基礎力を高めていけば、高校3年生の時に入試レベルの問題演習や過去問対策にも立ち向かえるようになります。

5.英語・数学は早めに対策を始める

英語や数学は積み重ねが他の科目であり、以前に学習した単元の知識を活用して新しい単元を学習するため、一つひとつの単元を理解して次に進む必要があります。

前の単元が理解できていないまま進んでしまうと、次の単元の学習でつまずいてしまうかもしれません。

積み上げ型の科目である英語や数学は基礎固めに時間がかかる教科のため、早めに対策を始めると良いでしょう。

また、近年の共通テストでは英語・数学が難化している傾向があります。

たとえば、2022年度の共通テストの数学では問題が難化し、平均点が大幅に下がりました。英語に関しても全体的に文量が増えており、難化傾向にあるといえます。

一つひとつの単元を丁寧に理解していく必要があるうえに、共通テストが難化している現状を踏まえると、英語と数学はできるだけ早く対策すべきでしょう。

6.定期的に模試を受ける

早期から定期的に模試を受けることは、自分の実力を把握できる良い機会になります。

受験勉強の効果を確認できるうえに、得意・不得意が把握できるため、苦手分野の洗い出しが可能です。

模試を受け始めたばかりの頃は、点数や偏差値の低さに悔しい思いをするかもしれません。しかし、諦めずに受験勉強を継続すると着々と伸びていきます。

もし思うように上がらない場合は、勉強方法やスケジュールに問題がないかを振り返り、必要に応じて学習計画を修正しましょう。

また、模試は入試の予行練習にもなります。

受験本番のような緊張感の中でどのくらい集中力が続くのか、どのような時に動揺するのか、時間配分はどうするかなどを経験でき、学べる良い機会です。

加えて、模試の結果は志望校選びの参考材料になります。

現在の実力を把握できるだけでなく、学習計画・志望校の見直しや入試本番の実践練習ができるのが模試です。

機会があれば、積極的に受けましょう。

7.苦手分野の対策や応用力強化に塾や予備校を活用する

苦手分野の対策や応用力の強化には、塾や予備校の活用がおすすめです。

苦手分野の対策を独学で行うのは難しく、理解に時間がかかるため、効率も悪くなりやすいです。

また、基礎固めは独学でも進めやすいものの、応用力が問われる問題演習や過去問対策まで進んでしまうと独学では厳しいかもしれません。

独学に限界を感じた場合は塾や予備校を活用し、効率よく学習を進めましょう。

トライのオンライン個別指導塾では目的・レベルごとにさまざまなコースを提供

トライのオンライン個別指導塾では、高校生向けに7つのコースを提供しています。受験生の目的や志望校に合わせて、幅広い指導が可能です。

| コース名 | 概要 |

| 定期テスト対策コース | 苦手科目の克服や得意科目の強化に対応 |

| 大学入試対策コース | 共通テスト・二次試験の両方に対応 |

| 内部進学・推薦対策コース | 内部進学に必要な対策を実施 |

| 総合型入試対策コース | 小論文や面接に加え、「自分の考えを伝える力」もトレーニング |

| 難関大学入試対策コース | 大学の傾向に合わせたサポートが可能 |

| 歯薬獣対策コース | 高難度の二次試験や記述・面接対策に対応 |

| 医学部対策コース | 豊富な医学部合格実績に基づいた指導 |

さらに、トライのオンライン個別指導塾では独自のダイアログ学習法を取り入れています。

教師の解説をもう一度自分の言葉で説明する双方向型の授業により、学習の理解度・定着度の向上が期待できます。

独学だと、一定のレベルに到達したあとは限界を感じる人も出てくるでしょう。トライのオンライン個別指導塾では、独学で難しい受験対策も徹底サポート。

学力を底上げしたい方は、ぜひ一度トライのオンライン個別指導塾にご相談ください。

まとめ

今回の記事では高校2年生の秋から受験勉強を開始して間に合うのか、高校2年生から受験勉強をするメリットや注意点、受験勉強のポイントを紹介しました。

ポイントは、以下のとおりです。

- 難関校を目指す生徒の多くが高校2年生の秋から受験勉強を始めるため、難関校を目指すうえでは妥当

- 高校2年生の秋から受験勉強をするメリット:早期の基礎固めや学習習慣の形成が可能で、国公立・難関私立を目指せる

- 高校2年生の秋から受験勉強をする注意点:部活や学校行事との両立の難しく、中だるみの危険性がある

- 受験勉強のポイントは、英語と数学を中心とした徹底的な基礎固めにある

高校2年生の秋から受験勉強をスタートし、志望校の合格へ大きくリードしましょう。

独学で受験対策が難しくどのように学習を進めるべきかわからない人は、塾や予備校を活用するのがおすすめです。