高校の定期テストは、自分自身の学力を確認する大切な機会です。

しかし「どの科目から始めればいいのか」「どのように効率的に学習すればいいのか」など、疑問も多いでしょう。

本記事では、高校の定期テスト対策の重要性や科目別の効果的な勉強法、高校の定期テストで高得点を取るコツや計画の立て方などについて詳しく解説します。

本記事を読むことで、定期テストで高得点を取る勉強方法が分かり、自信を持ってテストに臨めるようになるでしょう。

高校の定期テスト対策が重要な理由とは?

勉強方法を解説する前に、なぜ定期テスト対策をすべきなのかを解説します。高校の定期テスト対策が重要な理由は、次の3つです。

- 【学校推薦型選抜】学習成績の状況(評定平均)に影響するから

- 【一般選抜】入試問題の基礎固めにつながるから

- 中学の定期テスト対策より難易度が上がるから

1つずつ詳しく解説します。高校の定期テスト対策の重要性を理解することで、勉強への意欲も高められるでしょう。

【学校推薦型選抜】学習成績の状況(評定平均)に影響するから

指定校推薦や公募推薦など、学校推薦型選抜の出願条件を満たすには、定期テストの成績が大きく影響する評定平均を上げることが重要です。

評定平均は、高校1年生から高校3年生前半までの成績をもとに算出するため、高校1年生のうちから定期テストで高得点を取ることが求められます。

とくに、指定校推薦の場合は、推薦できる人数には制限があります。

そのため推薦の出願条件を満たしても、同じ大学を志望する学生が多い場合、定期テストの成績をもとに学内選考が行われます。

つまり、指定校推薦を通過するには、出願条件を満たすだけでなく、学内選考でも優秀な成績を収める必要があるのです。

したがって、指定校推薦の場合は出願条件を満たしていても、学内選考で落とされてしまうリスクを避けるために、高校1年生から定期テストで高得点を取っておくことが重要です。

また、一般選抜入試を選択する場合でも、定期テストで高得点を取ることは自信へとつながり、大学受験の勉強にも役立ちます。

【一般選抜】入試問題の基礎固めにつながるから

共通テストの内容は定期テストよりも難易度が高いと感じる方もいるかもしれません

しかし、大学入学共通テストの問題の約8割は、高校1年生から高校2年生の学習範囲から出題されます。

つまり、定期テスト対策で基本的な知識をしっかりと身につけていれば、より高度な共通テストにも対応できる基礎が形成されます。

一方、高校1年生や2年生の定期テストで高い点数を取れていなかったのに、高校3年生になって突然高得点を取ることは、相当の努力がなければ難しいでしょう。

学校で学ぶ単元の基礎が固まっていないと、自分で復習する必要があり、受験勉強にも通常の倍以上の時間が必要です。

そのため、3年生になってから慌てて受験対策を始めるより、高校1年生から定期テストのタイミングを活かして、着実に既習範囲を定着させていくようにしましょう。

中学の定期テスト対策よりも難易度が上がるから

高校の定期テスト対策は、中学の定期テスト対策と比較して難易度が上がります。難易度が上がる主な理由は、以下の3つです。

1つ目は、テストの出題範囲が広くなることです。高校の授業は中学より進むスピードが速く、中学の定期テストより、広い範囲を学習しなければなりません。

2つ目は、テストの科目数が増えることです。中学の定期テストでは、英語・数学・国語・理科・社会の5教科を中心に勉強すれば良かったのに対し、高校ではさらに教科が細分化されます。

たとえば、数学は「数学Ⅱ」や「数学B」などに分けられ、テストの科目数が増えます。

3つ目は、各単元の難易度自体が高まることです。高校では、中学で学んだ基礎知識をもとに新たな知識を学ぶため、より専門的な内容になります。

上記の理由から、高校の定期テスト対策は、中学より難易度が上がります。中学の定期テストで良い成績をとっていても、中学のときと同じ対策では、次第に高得点を取ることが難しくなってくるでしょう。

そのため、高校最初の定期テストから、高校レベルのテスト対策法を習得することが重要です。

【科目別】高校の定期テストに向けた勉強法

各科目に対する具体的な学習アプローチを解説します。解説する科目は、以下の6つです。

- 英語

- 国語

- 数学

- 理科(生物・物理・化学・地学)

- 社会(地理・倫理政経・公共・世界史・日本史)

- その他の実技系教科

各科目の出題傾向と具体的な勉強方法を理解することで、より効果的な学習が可能です。

英語

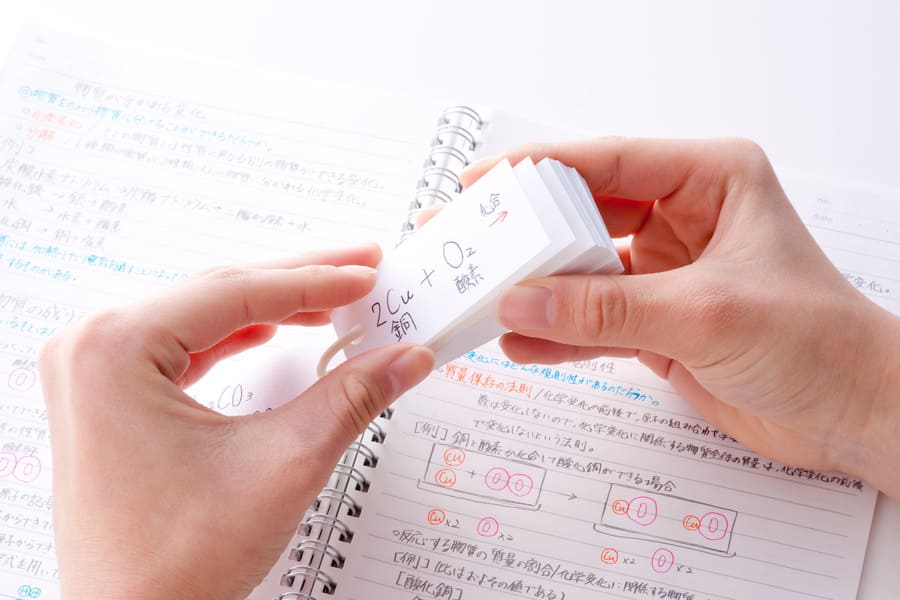

英語のテストでは、単語や熟語の理解が問われる「知識問題」と、文章の読解力が問われる「読解問題」の2つから成り立っています。

知識問題への対策としては、テスト範囲の単語や熟語を確実に暗記しましょう。

一度に大量に暗記するのではなく、単語帳なども活用して反復学習を通じて記憶を定着させることが効果的です。

読解問題では、教科書の文章がそのまま出題されることもあります。

そのため、教科書の文章を見直し、不明点がないかを確認することが大切です。例文を覚えるくらいの気持ちで見直せると良いでしょう。

また、出題パターンは穴埋め、並び替え、正誤判定と多岐にわたります。いずれの出題パターンにも対応できるよう、演習問題にも取り組むと良いでしょう。

国語

国語のテストは英語と同様に、文法や語句、漢字の理解が問われる「知識問題」と、文章の読解力が問われる「読解問題」が出る傾向があります。

現代文なら漢字、古文なら単語の意味や文法など、暗記すれば正解できる知識問題からまずは優先的に取り組みましょう。

多くの読解問題では、授業で学んだ教科書の文章を中心に出題されます。ノートやプリントを見返し、教師が授業で説明した内容を十分に理解しているか確認することが大切です。

さらに読解問題は、演習問題を解いて慣れておくと良いでしょう。特に、長文読解は繰り返し解くことでコツをつかめます。

文章全体を一度に理解しようとすると複雑になるため、まずは各段落の内容から整理することで、理解しやすくなります。

記述問題は苦手な人が多くいますが、配点が高いため、最後まであきらめないようにしましょう。

数学

数学のテストでは、公式を暗記するだけでなく、それを理解し、具体的な問題に適用できるかが重要です。

ただ公式を覚えているだけでは、得点は伸びません。なぜなら、どの問題でどの公式を試用するかが理解できていなければ、テストで点数を取ることはできないためです。

公式を1度覚えたら、教科書やワークの問題を繰り返し解きましょう。同じ問題を解けるようになるまで繰り返し解くことで、公式や解法パターンを理解することができます。

また、問題が難しく応用力を問われたり、問題数が多く解答スピードが問われたりする場合もあります。

基本的な問題が解けるようになったら、どのような形式にも対応できるよう、演習問題を多くこなしておきましょう。

また、数学は積み上げ教科のため、わからない問題はそのままにせず、教師に質問して疑問を解決することが大切です。

理科(生物・物理・化学・地学)

理科の勉強方法は、科目によって異なります。

物理では、計算問題が中心となります。まずは公式や法則を理解し、その後例題を解くことで解法を理解します。

例題が理解できたら、同じジャンルの練習問題に取り組み、出題形式が変わっても対応できるようにしましょう。

一方、生物や地学では、暗記が中心となります。教科書を読み込み、重要語句を覚えることから始めます。

このとき、図や表を活用することで、視覚的な情報を効果的に覚えられます。

また、生物では細胞の構造や生物の分類、地学では地層の構造や地球の内部構造などを図を使って視覚的に理解するとよいでしょう。一通り暗記ができたら、問題集を解いて理解を深めます。

化学は暗記と計算問題の両方があります。そのため、両方の対策をバランスよく行うことが大切です。

社会(地理・倫理・政経・公共・世界史・日本史)

社会のテストは、地理・倫理・政経・公共・世界史・日本史の6分野があり、いずれも暗記とワークのやり込みが中心です。

語句をただ暗記するだけでなく、語句の背景や意味も理解することが大切です。

意味や背景を理解することで、選択問題だけでなく、記述問題にも柔軟に対応できるようになります。

覚えるときのポイントとしては、語句をばらばらに覚えないことです。語句の関連性や出来事の流れを把握し、頭の中で関連ワードを整理すると覚えやすいでしょう。

年表や出来事を思い出すのが難しい人は、自分なりに独自の語呂合わせを考えるのも1つの方法です。

その他の実技系教科

その他の実技系教科は、主要5教科と比べて軽視されがちですが、内申点に大きな影響を与えることを忘れてはいけません。

5教科の学習とのバランスを保ちつつ、副教科の学習時間も確保することが大切です。

実技系教科は、ペーパーテストで問われる範囲が限定的であるため他の教科に比べて得点しやすい場合があります。

勉強方法としては、授業のノートやプリントの見直しは欠かせません。副教科は、主要5教科と比べて、テストの出題内容が教科担当の教師の裁量による部分が多いためです。

特に実技がある科目では、実技で行ったことに関することからの出題も多くなります。

授業のノートやプリントを読み返す際には、授業中に教師が強調した内容を思い出すことが、テストで高得点を獲得することにつながるでしょう。

高校の定期テストで高得点を取るコツ5つ

高校の定期テストで高得点を取るコツを解説します。具体的なコツは次の5つです。

- 日々の授業にしっかり取り組む

- 疑問点はそのままにせず先生・友達に聞く

- 問題集・ワークで繰り返し演習する

- 「目標」と「ゆとり」を持った計画を立てる

- 塾を利用して勉強効率を高める

それぞれのポイントを1つずつ詳しく解説していきます。高得点を取るコツを理解し活用することで、学習の効率を大幅に向上させていきましょう。

1.日々の授業にしっかり取り組む

定期テストでは、授業で学習した内容から出題されるため、日々の授業に集中して取り組むことがテストでの高得点獲得につながります。

授業に集中して取り組むことにはさまざまなメリットがあります。

- 帰宅後に復習ができる

- 自分が理解できない部分が明確になり、教師に授業中や授業終了後に質問できる

- 授業に追いつくことができ、ゼロから勉強し直す必要がない

授業に集中するためにおすすめの方法は、教師が話したことをメモすることです。教師は重要なポイントを板書しますが、話した内容のすべてを板書するわけではありません。

しかし、教師の話には重要な内容も含まれています。さらに先生の話を受けて感じた自分の感想などもメモしておくと、さらに記憶に残りやすいでしょう。

また、前日に教科書を軽く見て予習しておくことで、授業のポイントがわかりやすくなり、授業での理解度も高まります。

2.疑問点はそのままにせず先生・友達に聞く

日々の授業やテスト対策をする中で疑問が出た場合、そのまま放置せず、教師や友達に聞くことが非常に重要です。

疑問点が解消できているかは定期テストで高得点を取れるかどうかに直結します。わからないことがあれば、教師や友達に質問することで効率的に学習を進めることができます。

友達から学ぶだけでなく、友達と互いに教え合うことも良い勉強方法です。

教える側は教わる側よりその物事を深く理解している必要があります。他人に教えることで、自分の理解度を客観的に知る良い機会になるでしょう。

3.問題集・ワークで繰り返し演習する

自分の理解度や苦手な分野を把握するために、定期テストの範囲の問題集やワークを使って繰り返し演習しましょう。

教科の教師によっては、ワークの問題が定期テストの問題として出題されていることも多々あります。

そのため、問題に慣れるためにも、テスト範囲の問題を各問題を3回程度解いておくと良いでしょう。

具体的には、1回目は問題確認や理解度チェックのために解きます。そして1回目で間違えた問題を、2回目で押さえましょう。

さらにそこから余裕があれば、時間を計り本番だと思って3回目を解いてみることがおすすめです。

このように問題を繰り返し解くことで、知識が定着し、テスト本番でも慌てることなく冷静に問題が解けるようになるでしょう。

4.「目標」と「ゆとり」を持った計画を立てる

定期テストの対策計画を立てる際には、目標とゆとりを持った計画を立てるようにしましょう。

以下のように、具体的な目標を立ててみてください。

- 学年順位で20位以内に入る

- 物理で70点以上取る

- 数学で計算ミスをしない

目標を設定することで、モチベーションを高めるだけでなく、定期テスト対策の計画も立てやすくなります。

目標設定では、現在の学力レベルより少し高い点数を目指すことが重要です。

確実に取れる点数にさらに5~10点を加えるような目標を設定することで、モチベーションが上がりやすくなります。

また、無理なスケジュールを組んでしまうと、計画どおりにテスト対策を進められない場合があります。

モチベーションが下がったり、テスト対策に十分な時間を割けられなかったりする可能性もあるため、無理のないスケジュールを立てることが重要です。

週に1日または半日ほどの予備日を設けておくと、日程に余裕を持たせられます。

5.塾を利用して勉強効率を上げる

学習塾では、定期テストの対策を行っており、専門の教師がつまずきやすいポイントやテストに出やすい分野を教えてくれるため、効率的に勉強できます。

さらに、以下のようなメリットがあります。

- 自分に適した学習スケジュールを作成できる

└個別指導塾なら、生徒一人ひとりの能力や理解度に合わせた個別の学習スケジュールを作成でき、効率的な学習が可能です。 - 教師の指導のもとで学習できる

└学校の授業だけでは完全に理解できなかった内容も、教師の指導でより深く理解できます。塾・予備校の多くは、地域ごとの高校の特徴や対策を熟知しており、定期テストに出題されやすい問題を指導してくれる場合もあります。 - わからない問題をすぐに質問できる

└塾では、わからない問題があっても、教師に質問できる環境があります。そのため勉強の途中で挫折しにくく、効率的に学習可能です。

トライのオンライン個別指導塾なら定期テスト対策から入試対策まで様々なコースから選べる

トライのオンライン個別指導塾では、33万人の登録教師の中から選抜された教師による、生徒一人ひとりの目標や学力に合わせた徹底的なサポートが可能です。

高校生向けには以下のような多彩なコースをご提供しています。

| コース名 | 特徴 |

| 定期テスト対策コース | 苦手科目の克服から得意科目の強化まで、幅広く対応します。 マンツーマン授業のため、学習する単元や範囲を自由に選択し、効率的に点数をアップさせることが可能です。 |

| 大学入試対策コース | 共通テストから二次試験まで、全面的にサポートします。受験校の選定から合格にいたるまでの戦略策定も、教育のプロが担当します。 |

| 内部進学・推薦対策コース | 内部進学に対する対策も、実績多数です。校内選抜や志望理由書の作成方法、面接練習など、試験直前の対策も徹底的にフォローします。 |

| 総合型選抜入試対策コース | 志望理由書の添削から小論文の作成、面接対策まで、幅広いサポートを提供します。単に回答を丸暗記するのではなく、「自分の考えを伝える力」を育てます。 |

| 難関大学入試対策コース | 多数の合格者を輩出しており、各大学の傾向に合わせた対策が可能です。豊富な合格実績と指導経験を持つ教師が、あなたの合格までを力強くサポートします。 |

| 歯薬獣対策コース | 大学によって二次試験に特徴のある学部だからこそ、マンツーマン授業による戦略的な対策が必要です。記述対策や面接対策など、一人では対策が難しい部分も、最後までサポートします。 |

| 医学部対策コース | 医学部合格者を多数輩出してきたトライならではの、合格までの全面的なサポートを提供します。医学部指導経験を持つトップクラスの教師や現役医学部生による指導をマンツーマンで受講可能です。 |

このようにトライのオンライン個別指導塾なら、定期テスト対策から受験対策まで豊富なコースの中から、子どもに合ったコースを選択できます。

定期テスト対策の効率を上げる勉強の進め方

定期テスト対策は、限られた時間の中で効率よく進めなければなりません。そのため、効率的な定期テスト対策の進め方について解説します。

具体的な進め方は、次の3つです。

- まずやること:テスト範囲を確認&勉強に必要なものを用意

- 2週間前~1週間前:テスト範囲を1周&暗記を進める

- 1週間前~直前:苦手分野を克服&暗記を仕上げ

定期テスト対策の各フェーズで行うべきことを具体的に解説していきます。

実際の定期テスト対策では、上記の流れを意識して取り組むことで、効率的に学習を進められるでしょう。

まずやること:テスト範囲を確認&勉強に必要なものを用意

テスト対策を始めるにあたって、まずテストの範囲を確認し、勉強に必要な資料を事前に用意することが大切です。

- 教科書

- ノート

- ワークや問題集

- 授業中に配られたプリント

テスト勉強の準備をすることで、やるべきことの全体像をイメージできるようになります。さらに、勉強する際に必要なものを探す手間が省けるため、効率が向上します。

もし授業を欠席したり、ノートの内容に不安があったりする場合は、友達にノートを見せてもらいましょう。

2週間前~1週間前:テスト範囲を1周&暗記を進める

テスト2週間前~1週間前は、テスト範囲の基礎を確認し、ひととおり勉強することに集中する時期です。

また、直前期にテスト勉強に集中するためにも、この時期から少しずつ学校の課題に取り組み、早めに終わらせられるようにしておくと理想的です。

テストの範囲に関する教科書やノートを最初から最後まで読み、テスト範囲の問題集やワークを1周しましょう。

問題集やワークを解く際、1周目は自分の理解度を確認することを意識します。

覚えていない公式や解き方が不明な問題を確認し、付箋を貼ったり×印をつけたりしてチェックしておきましょう。

また、暗記が必要な科目や単元は、時間をかけて暗記し記憶に定着させる必要があります。そのため、2週間~1週間前から対策を始めることが重要です。

何度も繰り返し学習することで、記憶の定着がより良くなります。

1週間前~直前:苦手分野を克服&暗記を仕上げ

定期テスト前の1週間は、通常部活が中止となることが多いため、テスト勉強に集中できる貴重な追い込み期間です。

テスト1週間前~3日前の時期は、2週間前~1週間前の時期に1周した問題集やワークのうち、間違えた箇所に再挑戦(2周目)しましょう。

この段階では、間違えた箇所を正確に理解し、解けるようになることを目指します。

テスト3日前~直前の期間では、苦手な分野や問題に集中的に取り組むようにします。

何度も間違えてしまう問題やまだ覚えきれていない暗記箇所を復習しましょう。暗記は、通学中や寝る前などのスキマ時間もうまく活用することが、効果的に覚えるコツです。

そしてテスト前日は、翌日のテスト科目に集中して対策すると効果的です。

さらに、もしこの期間に余裕があれば、時間を計測しながら、本番を想定して問題集やワークを解く(3周目)ようにすると、本番も落ち着いてテストに臨めるでしょう。

トライのオンライン個別指導塾では担任の教育プランナーが一貫してサポート

参照: オンラインの個別指導ならトライのオンライン個別指導塾

トライのオンライン個別指導塾は、学生一人ひとりに合わせた教育を提供するオンライン家庭教師です。

教師だけでなく、教育プランナーが担任として学生を全面的にサポートし、目標達成に向けて一緒に取り組みます。

教育プランナーは、学生一人ひとりの学力や目標に合わせたオーダーメイドカリキュラムの作成から日々の勉強までを一貫してサポート。

また、定期的に学習面談を実施し、オンラインの環境でも“人と人”のつながりを大切にします。

学生が教師に直接伝えにくいことがあっても、担任の教育プランナーがいれば気軽に相談可能です。さらに、進路や入試対策に関する相談にももちろん対応しています。

このように、トライのオンライン個別指導塾では、自分に合った学習方法で効率的に学習を進めることが可能です。

さらに、テスト対策のスケジュールは専任の教師が一緒に作成してくれるため、安心して学習できます。

苦手なところも徹底的に克服できるので、定期テストに自信を持って臨めます。

まとめ

本記事では、高校生の定期テスト対策の重要性や科目別の効果的な勉強法、高校の定期テストで高得点を取るコツや計画の立て方などについて詳しく解説しました。

高校の定期テストで高得点を取るコツは以下のとおりです。

- 日々の授業にしっかり取り組む

- 疑問点はそのままにせず先生・友達に聞く

- 問題集・ワークで繰り返し演習する

- 「目標」と「ゆとり」を持った計画を立てる

- 塾を利用して勉強効率を上げる

科目数やテスト範囲が増え、難易度も上がるため、中学のころと同じ対策では、高得点を取るのはだんだんと難しくなってくるでしょう。

高得点を取るコツや科目別のポイントを押さえながら、高校レベルのテスト対策法を習得することが重要です。

本記事で解説した内容を活かして定期テスト対策を効率よく進めましょう。