中学生にとって、定期テストは大事な試験です。

しかし、「テストの点数が上がらない」「定期テストの勉強方法がわからない」と、テスト勉強に対してお悩みをお持ちではありませんか。

定期テスト対策は一見難しそうに思えますが、適切な方法を知ることで、確実に成績を上げることが可能です。

そこで本記事では、中学生の定期テスト対策の重要性や具体的な定期テスト対策の進め方、科目別の効果的な勉強法などについて詳しく解説します。

本記事を読むことで、定期テストで高得点を取る勉強方法がわかり、自信を持ってテストに臨めるようになるでしょう。

この記事の目次

中学生の定期テスト対策はなぜ大事?

なぜ、中学生の定期テスト対策は大事なのでしょうか。具体的には、次の2つの理由があります。

- 内申点に大きな影響を与えるから

- 学習理解度を測れるから

上記のように中学生の定期テスト対策は、高校受験対策や学習効果向上の面で非常に重要です。

定期テスト対策の重要性が理解できれば、勉強のモチベーションもアップしやすいため、1つずつ詳しく見ていきましょう。

内申点に大きな影響を与えるから

中学生の定期テストの成績は、内申点の算出に直接影響を与えます。

内申点とは、学校が学生の学力や態度を評価するための指標のことです。通知表の9教科がそれぞれ5段階で評価されます。

多くの学校では、内申点は入学試験の結果と並んで合否判定に大きな影響を与えるため、高校受験の重要な要素です。

中には内申点の比重が大きく設定される都道府県もあるので注意しましょう。

定期テストの成績が良いほど内申点も高くなりやすく、反対に定期テストの成績が振るわなければ、内申点も低くなりやすい傾向にあります。

そのため、定期テスト対策をしっかりと行い、内申点を上げることが大切です。

内申点には授業態度・学習態度も重要

内申点には、テストの成績だけでなく、日々の授業態度や課題への取り組みも評価に含まれます。

内申点を高く保つためには、たとえば以下のような授業態度や学習態度が求められるでしょう。

- 積極的な授業参加(質問をする、話し合いに参加するなど)

- 期限内に宿題を提出する

上記のように内申点を上げるためには、定期テストの成績だけでなく、日々の授業態度にも配慮する必要があります。

日頃の授業態度の改善は、授業への理解度を高め、結果的に定期テストで良い点数を取ることにもつながるでしょう。

学習理解度を測れるから

定期テスト対策を通して、「これまで授業で学んだ内容をどれだけ理解し、自分のものにできているか」を把握することができます。

テスト対策をする中で理解が不十分だった部分が明確になることで、不明点を解消して授業についていけるようになるでしょう。

また、定期テスト対策は、受験対策の練習にもなります。

学んだ知識を活用して問題を解く能力や、テストの日程に合わせて学習計画を立て、それに従って学習を進める能力は、受験対策においても必要な能力であるためです。

さらに定期テスト対策を行うことで、自分に合う学習スタイルや効率的な学習方法を見つけることにもつながるでしょう。

中学生の定期テスト対策の進め方のコツ

中学生の定期テスト対策の進め方のコツについて解説します。

具体的な始め方やポイントは、次の5つです。

- 定期テストで出題される範囲を把握する

- 学習計画を立てる

- 問題集・ワークで繰り返し演習する

- 前のテストで間違えたところを見直しする

- 塾を利用して勉強の効率を上げる

定期テスト対策の進め方を理解することで、高得点を狙いやすくなります。1つずつ詳しく見ていきましょう。

定期テストで出題される範囲を把握する

定期テストでは、決まった範囲から問題が出題されます。そのため、まずは定期テストの範囲を把握し、どの範囲を勉強するべきかを明確にすることが大切です。

出題範囲を把握することで、必要な部分に集中して学習でき、効率的にテスト対策を進められます。

テスト範囲が発表されたら、その内容を教科書やワークで直接確認しましょう。

この時に、教科書やワークに目印をつけておくとテスト勉強をする際に二度手間にならず便利です。

付箋を貼ったり、ページの角を折ったりして、範囲が一目でわかるようにしておきましょう。

学習計画を立てる

定期テストの出題範囲がわかったら、学習計画を立てましょう。計画を立てることで、スムーズにテスト対策を進めることができます。

出題範囲から全体の勉強量を算出し、1日あたりにどれだけ学習するかを決めます。

ただし、単純にページ数を日割りにすると、解くべき問題の数や暗記すべき項目の数が日によって偏る可能性があるため注意してください。

内容や難易度を考慮して、無理なく取り組める量に分割することが重要です。

学校の授業や部活動などの時間も考慮しながら、テスト対策に割ける時間を見積り、無理のない学習計画を立てましょう。

週に1日だけ予備日を設定しておくことも、計画通りに勉強を進める方法として効果的です。

毎日の学習計画が決まったら、そのスケジュールを表にまとめることがおすすめです。

目に見える形にすることで、計画と現実がずれてしまった場合でも現状を把握しやすく、スムーズに軌道修正できます。

2週間前から取り組むのがおすすめ

定期テスト対策は、2週間前から取り組むことで、余裕を持ちつつも集中力を維持して対策することが可能です。

2週間以上前から定期テスト対策を始めると、テスト本番まで緊張感や集中力を維持するのが難しい場合があります。

一方で、1週間前などからテスト勉強を始めると、本番まで時間がない焦りから、見落としや勉強が思うように捗らなくなる可能性があります。

テスト範囲は、おおよそテストの2週間前に発表となるのが一般的です(公立中学校の場合)。

そのため、発表されてから範囲に合わせて本格的な定期テスト対策を開始すると効率が良いでしょう。

ただし、学校によってはテスト範囲の発表が2週間前ではないこともあります。

早めに定期テスト対策を進めたい場合は、前回のテスト範囲を見直して前回の続きから対策を始めましょう。

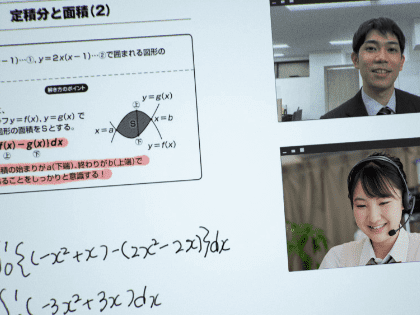

トライのオンライン個別指導塾では担任の教育プランナーが一貫してサポート

トライのオンライン個別指導塾は、生徒一人ひとりに合わせた教育を提供するオンライン家庭教師です。

教師だけでなく、教育プランナーが担任として学生を全面的にサポートし、目標達成に向けて一緒に取り組みます。

教育プランナーは、生徒一人ひとりの学力や目標に合わせたオーダーメイドカリキュラムの作成から日々の勉強までを一貫してサポート。

また、定期的に学習面談を実施し、オンラインの環境でも“人と人”のつながりを大切にします。

生徒が教師に直接伝えづらいことがあっても、担任の教育プランナーがいれば気軽に相談可能です。さらに、進路や入試対策に関する相談にももちろん対応しています。

このように、トライのオンライン個別指導塾では、自分に合った学習方法で効率的に学習を進めることが可能です。

また、テスト対策のスケジュールを専任の教師が一緒に作成してくれるため、安心して学習できます。

また、苦手なところも徹底的に克服できるので、定期テストに自信を持って臨めます。

問題集・ワークで繰り返し演習する

定期テストの範囲に含まれる問題集やワークを使って演習することで、自分の理解度や苦手な分野を把握し、重点的に学習できます。

教科担当の教師によっては、ワークの問題をそのまま定期テストの問題として出題することもあります。

問題に慣れるためにも、テスト範囲の問題を3回程度解いておくと良いでしょう。

1回目は問題確認や理解度チェックのために解きます。そして1回目で間違えた問題を、2回目で押さえましょう。

さらにそこから余裕があれば、本番のつもりで時間を計って解くことがおすすめです。

問題を繰り返し解くことで、知識が定着し、テスト本番でも慌てることなく冷静に問題が解けるようになります。

小テストで間違えたところを見直しする

定期テスト対策として、小テストで間違えたところを見直すことが重要です。小テストは学習した内容を復習する絶好の機会であるためです。

小テストで間違えた箇所を見直すことで、同じ間違いを定期テストで繰り返さないようにできます。

また、自分が間違えた部分はどこかを把握することで、自分の苦手分野がわかり、注力して勉強すべき点が明確になります。

特に、英語や数学のような積み上げ型の科目では、間違えた部分や苦手な部分を放置しておくと、あとの単元でつまずく可能性があります。

そのため、小テストの結果が返ってきたらそのままにせず、早めに振り返りをしましょう。

振り返りの方法は以下のとおりです。

- 間違った部分を特定する

- 間違った原因を理解する

- 同じ間違いをしないよう対策する

まず間違えた部分を特定し、なぜその問題を間違えたのかを理解しましょう。

そして、同じ間違いを繰り返さないように、理解が足りていない部分は教科書や参考書を使って再度復習します。

暗記問題の場合は、何度も復習して暗記し、計算問題の場合は、似たような問題を何度も解いてミスを減らす訓練をしましょう。

このように、小テストで間違えたところを分析・復習し、次の小テストや定期テストにも活かすことで、より良い成績を目指すことが可能です。

塾を利用して勉強の効率を上げる

定期テストの対策として、塾の利用も検討してみましょう。塾を利用することで得られるメリットは3つあります。

1つ目は、教師の指導のもとで勉強できることです。学校の授業だけでは十分に理解できなかった内容も、教師の指導により深く理解できます。

また、教師が試験範囲内で特に重要なポイントや単元を教えてくれるため、効率的に学習を進められます。わからない問題をすぐに質問できるところもメリットです。

2つ目は、学習計画が立てられることです。特に個別指導塾では、生徒一人ひとりの学力や理解度に応じた個別の学習計画を立てられるため、効率的に学習を進められます。

3つ目は、学習習慣がつけられることです。自宅での学習では気が散りやすい場合でも、塾では他の生徒や先生がいる中で学習することで集中力を維持できます。

ただし、塾を選ぶ際には、自分の学習スタイルや目標に合った塾を選ぶことが重要です。

そのため、事前説明会や体験授業などを活用し、自分に最適な塾を見つけることをおすすめします。

トライのオンライン個別指導塾なら定期テスト対策から入試対策まで様々なコースから選べる

参照:中学生のオンライン個別指導プラン – トライのオンライン個別指導塾

トライのオンライン個別指導塾では、33万人の登録教師の中から選抜された教師による、生徒一人ひとりの目標や学力に合わせた徹底的なサポートが可能です。

中学生向けには以下のような多彩なコースをご提供しています。

| コース名 | 特徴 |

| 定期テスト対策コース | 苦手科目の克服から得意科目の強化まで、幅広く対応します。マンツーマン授業のため、学習する単元や範囲を自由に選択し、効率的に点数をアップさせることが可能です。 |

| さかのぼり学習コース | 前の学年の学習内容までさかのぼり、苦手の原因をしっかり分析します。一つひとつの問題を解決することで、着実に苦手科目を得意科目に変えていくことが可能です。 |

| 高校入試対策コース | 志望校の合格点を超えるための対策を、内申点対策も含めて総合的にフォローします。トライ式AI学習とオンライン授業を組み合わせることで、志望校の難易度に応じた学習が可能です。 |

| 中高一貫校 専門対策コース | マンツーマン授業のため、中高一貫校特有の進度や学校の特性に合わせた授業が受けられます。内部進学や推薦入学で非常に重要な定期テスト対策も万全です。 |

| 難関大学入試対策コース | 志望校の過去問を活用しつつ、入試形式に合わせた徹底的な対策が可能です。 |

このようにトライのオンライン個別指導塾なら、定期テスト対策から受験対策まで豊富なコースの中から、子どもに合ったコースを選択できます。

【科目別】中学生の定期テスト対策の勉強法

次に、中学生の定期テスト対策の効果的な勉強法を科目別に解説します。

- 英語

- 国語

- 数学

- 理科

- 社会

- その他の教科

それぞれの科目の学習ポイントをしっかりと理解しましょう。

英語

英語のテストでは、「単語・熟語」「文法」「読解」「英作文」「リスニング」の5つから構成される傾向があります。そのため、大きくこの5つに分けて対策を進めると効率的です。

単語や熟語は、テスト範囲のものを確実に暗記しておきましょう。暗記は一度に大量に暗記するのではなく、何度も反復して記憶を定着させることが効果的です。

また、書き取るだけでなく、声に出して読む方法も有効です。

文法は、ワークで練習します。ワークの各単元でテーマとなっている文法をしっかり復習し、不明点がないか確認しておくことが大切です。

読解問題は、教科書の文章がそのまま問題として出題されていることが多々あるため、教科書の文章を理解できているか一通り見直します。教科書の文章をマスターできたら、演習問題にも挑戦してみると良いでしょう。

英作文は、まず文法的な誤りや単語のスペルミスをしないことを意識して取り組みます。いろいろな質問に大して柔軟に答えられるように、基本の文の形を覚えておくと便利です。

リスニングは、少なくとも教科書の文章は正しく聞き取れるようにしておきましょう。その上で、間違えやすいLとRの発音や、基本的な会話文などに注意して、テスト期間だけでなく日頃から英語を聞いておくとテストでも安心です。

国語

国語のテストは、英語のテストと同様に「知識問題」と「読解問題」の2つに大きく分けられます。

知識問題では、文法や語句、漢字の理解が試されます。

特に漢字は、覚えているだけで得点に直結するため、事前の努力が結果として表れやすい範囲です。漢字に関してはぜひ満点を目指しましょう。

一方、読解問題では授業で学んだ内容が中心に出題されることが多々あります。まずは、授業で教師が説明した内容を十分に理解できているか、ノートやプリントを見返すことが大切です。

数学

数学のテストは、公式の暗記とその理解、そして公式を使って問題を解く力が試されます。そのため、公式や解き方が理解できていない部分をなくすことが重要です。

ただし、公式を暗記するだけでは数学の得点は伸びません。公式の暗記だけでなく、公式の使い方も理解しましょう。

具体的には、問題集で多くの問題に触れることが挙げられます。ワークや問題集で演習を繰り返し、解法パターンを覚え、理解を深めると良いでしょう。

また、数学は積み上げ教科のため、前回のテストで理解できなかった部分の復習もしっかりと行うことが大切です。

理科

理科のテストでは、語句の暗記、法則や公式の理解、概念の理解が問われます。テスト範囲の語句や法則、公式、概念を教科書やノートを見返して理解するようにしましょう。

さらにテスト範囲の問題に対応できるよう演習を行うことが大切です。

また、理科のテストでは実験に基づく問題が頻繁に出されます。主要な実験では、以下の6つの要素をしっかりと理解しましょう。

- 実験の目的:何を調べるための実験なのか

- 準備するもの:必要な道具の名称と使い方

- 手順:実験の手順(特に危険なポイントは要チェック)

- 実験の結果:実際に得られた結果

- 考察:結果から何がいえるか

社会

社会のテストでは、基本的に語句の暗記ができているかが問われます。

地理・歴史・公民の3分野があり、いずれも暗記とワークのやり込みが中心ですが、留意すべき点が分野ごとに異なります。

地理では、グラフ問題が差がつきやすいポイントです。数字を単に暗記するのではなく、グラフを見るときのポイントや、グラフが何を示しているのかを理解することが重要です。

歴史では出来事の年代が重要なため、暗記する際には、出来事の起こった順序や流れを意識しましょう。

公民は、最近のニュースに関連した問題が出題される傾向があります。抽象的な用語が多いので、具体例をイメージしながら自分の言葉で説明できるようにしましょう。

加えて、語句を暗記する時は、その背景や意味も理解することが大切です。語句をばらばらに覚えてしまうと混乱してしまう可能性があります。語句の関連性や出来事の流れを把握し、頭の中で関連ワードを整理すると覚えやすいでしょう。

また、意味や背景を理解することで、選択問題だけでなく、記述問題にも柔軟に対応できるようになります。

その他の教科

副教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)は主要5教科と比べて軽視されがちですが、それは大きな間違いです。

副教科の成績も、高校入試の内申点に大きく関わることを忘れてはいけません。

5教科の学習とのバランスを保ちつつ、副教科の学習時間もしっかり確保しましょう。

副教科は、ノートや授業で配布されたプリントの見直しを中心に対策を行います。

主要5教科と比べて、テストの出題内容が教科担当の教師の裁量による部分が多いため、授業の内容を振り返ることが大切です。

教科書の内容だけでなく、授業で教師が強調したポイントや配布したプリント、実技の際の説明などからも出題されるので注意しましょう。

つまり、日頃の授業で教師の話をしっかりと聞くことが何より大切です。

中学生の定期テストに関するよくある質問

最後に、中学生の定期テストに関する「よくある質問」をいくつかご紹介します。

Q. 定期テスト対策をするための勉強時間はどれくらい必要?

Q. 定期テスト前日にできることは?

Q. 定期テストで点数が取れない原因は?

定期テスト対策に取り組む際の参考にしてください。

定期テスト対策をするための勉強時間はどれくらい必要?

個人差はありますが、平日は1~3時間、土日は3~5時間程度勉強するのがおすすめです。

部活動が休み期間になったら勉強時間を増やす、時間のある土日に勉強時間を長めに取るなど、学校や部活動とバランスを取りながら学習すると良いでしょう。

暗記科目はスキマ時間も活用すると効率的に学習できます。

ただし、長時間勉強し続けると、次第に集中力が低下して勉強内容が頭に入ってこなくなる場合があります。

1時間勉強したら10〜15分は休憩を取る、勉強科目を変更するなど、集中力を維持できる方法を検討しましょう。

また、夜遅くまで勉強して寝不足になってしまうと次の日に支障をきたしたり、眠気で集中できなくなったりすることがあります。

睡眠時間を削らないよう計画を立てて勉強を進めることが大切です。

定期テスト前日にできることは?

定期テスト前日は新しいことを学ぶより、これまでに勉強したところの復習を行いましょう。

一度取り組んだワークや問題集、プリントなどでつまずいた問題を再確認したり、暗記が必要な箇所は暗記に漏れがないか確認したりすることが効果的です。

テスト対策をする中で、苦手な箇所を直前に見直すポイントとしてノートにまとめておくと、テスト前日やテスト直前の見直しがスムーズに行えます。

ただし、定期テストの前日にできることは限られているため、焦ることのないよう余裕を持ってテスト対策を始めましょう。

そしてテスト前夜は徹夜は避け、十分な睡眠を取ることが大切です。十分な睡眠を取ることで、テスト当日にパフォーマンスを最大限に発揮できます。

定期テストで点数が取れない原因は?

定期テストで点数が取れない原因は、主に次の5つです。

- 勉強時間が足りなかった

- テスト範囲の対策を終わらせられなかった

- 知らない問題がテストに出た

- 知っている問題だったが解けなかった

- 試験時間内に解き終わらなかった

勉強時間が足りなかった、またはテスト範囲の対策を終わらせられなかった場合は、学習計画の立て方に課題がある可能性があります。

次回のテストに向けての学習計画を立てる時は、無理なスケジュールにならないよう予備日を多めに設けておくなど、余裕のある計画を意識しましょう。

知らない問題がテストに出た場合は、テスト範囲を見落としている可能性があります。テスト範囲をまんべんなく勉強するようにしましょう。

知っている問題だったが解けなかった場合は、解き方を完全に理解しきれていなかった理解不足の可能性があります。テスト勉強を進める際、「理解できているか」を重視するようにしましょう。

試験時間内に解き終わらなかった場合は、計算力や問題への慣れが足りない可能性があります。ワークの問題を時間を計って繰り返し解いてスピードを身につけるようにしましょう。

また、日々の勉強時に、自分が設定した時間内に学習を終えることを意識して勉強をする癖をつけると効果的です。

まとめ

本記事では、中学生の定期テスト対策の重要性や具体的な定期テスト対策の進め方、科目別の効果的な勉強法などについて幅広く解説しました。

定期テスト対策をしたいけれど何から始めれば良いかわからない方は、以下のような対策をすると良いでしょう。

- 定期テストで出題される範囲を把握する

- 学習計画を立てる

- 問題集・ワークで繰り返し演習する

- 前のテストで間違えたところを見直しする

- 塾を利用して勉強効率を上げる

中学生の定期テスト対策では、試験範囲に沿った無理のない学習計画を立て、各科目の学習ポイントを押さえて勉強を進めることが重要です。

本記事でご紹介した方法も参考に、効率よく定期テスト対策に取り組みましょう。